シリーズ:DBスペシャリスト試験:50代HSPの私が挫折から掴んだ合格戦略

『これだけ頑張ったのに、なぜ報われないんだ…』資格試験の勉強で、そんな虚しさや絶望感を味わったことはありませんか?私は、まさしくその渦中にいます。

以前、私の情熱がなぜ消えていったのかについて考えたことがあります( なぜ私の情熱は消えたのか?)。

今回から何回かのシリーズとして、システムエンジニアが少なからず関わらないといけない資格試験についてのお話をさせていただこうと思います。

このシリーズでは、私がデータベーススペシャリスト試験、そしてそれ以前のIT資格試験でなぜ不合格を重ねたのか、そしてその挫折から何を見出し、どのように学習への意識を変えていったのかをお話しします。

はじめに:努力が報われないのはなぜ?(当時の状況)

具体的な受験歴

仕事の『つまらなさ』に直面しながらも、自己成長の道を模索し、何かを変えたくて、資格取得を目指すことは、多くのSEにとって考えることの一つではないでしょうか。

私自身も、そうでした。SEとして歩み始めた頃から、自己成長の証としてIT資格試験に挑戦してきました。しかし、その道のりは決して平坦ではありませんでした。

基本情報処理試験(旧二種)では、何度も不合格の苦杯をなめ、ようやく合格できた喜びも束の間、応用情報処理試験では、何度挑戦しても合格の壁を越えられず、ついに諦めてしまった経験があります。

そんな中で、現在の会社から求められ、データベーススペシャリスト試験への挑戦が始まりました。しかし、ここでもまた、私は不合格の壁にぶつかり、すでに2度、悔しい思いをしています。

過去の受講遍歴は以下になります。

| 資格名 | 合格 | 不合格 |

| 情報処理二種(現:基本情報処理技術者) | 0回 | 4回 |

| 初級システムアドミニストレータ試験 | 1回 | 0回 |

| 基本情報処理技術 | 1回 | 2回 |

| IBM Certified Solution Developer – Integration Bus v10.0:202 | 1回 | 0回 |

| 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 | 1回 | 0回 |

| システムアーキテクト | 0回 | 2回 |

| データベーススペシャリスト | 0回 | 2回 |

これを見ていただければ分かる通り、合格があまりありません。

特にシステムエンジニアにとって必須資格(というか会社から必ず求められる資格)の大半が不合格になっていることがわかると思います。

恥ずかしいですけど、、、きっと、私と同じように感じている方も少なくないのではないでしょうか。

不合格がもたらした感情

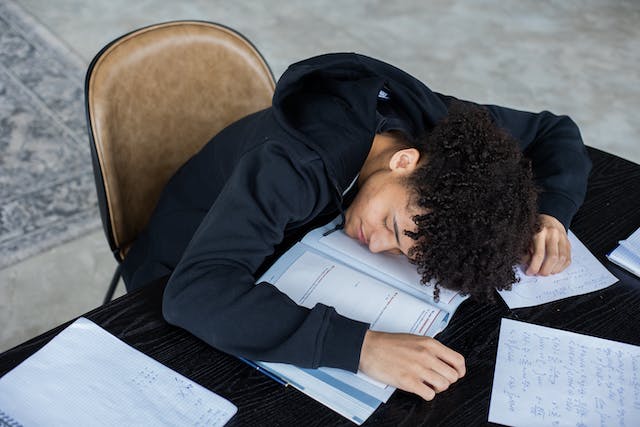

休日に図書館に籠もったり、通勤中の電車の中でひたすら過去問を解いたりと、結構な時間を費やしたのにも関わらず結果が出ない。本当に悔しい思いを何度もしました。本当に報われないし、自分の能力の低さにがっかりして、ものすごく落ち込んだのを覚えています。

不合格の通知を見た時、「またダメだった…」という絶望感、虚しさ、徒労感に襲われました。

心の中の自分から、「やっぱりダメだっただろ?」「力がないから当たり前だよな」とひたすら耳打ちされているような気がして、本当に辛かったのを覚えています。当時、周りの同僚や後輩が簡単に合格していくのを見て、余計にこの気持ちが高まり、できない自分に怒りさえ湧いて、周りに「資格試験の話をするな!」と当たったこともありました。

これだけ何回も不合格を突きつけられたのいで、一時期資格試験から離れていた時期もありました。テキストを読んでも自分には理解自体ができないから仕方がない、資格を持っていなくても、仕事はできると自分に言い訳をしながら、「もう無理かもしれない」と諦めていました。

特にHSP気質を持つ私にとって、そのプレッシャーや自己否定感がどれほど心身を蝕んだか。

本当に辛かったです。

当時の漠然とした課題認識

当時、なぜ合格できなかったのかを漠然と考えたこともありました。

当時は、私がFランクの大学出身だったこともあり、「勉強自体ができない」、「知識が足りない」、仕事が忙しいから「勉強時間が足りない」といった、表面的な原因しか見えいませんした。

私の『努力が報われない』真の理由:『わかったつもり』と『傷つきの回避』

「『これだけ頑張ったのに、なぜ…』そんな虚しさや、自分への失望を、あなたも感じていませんか?」

しかし、その度重なる不合格の経験こそが、私に「本当の課題」を教えてくれました。

そんな気づきを次からお話していきます。

私の「旧来の勉強法」:量にこだわりすぎた罠

過去の勉強スタイル

これまでの私の勉強法は、「とにかく時間をかけること」が正義だと思っていました。

例えば、「図書館で長時間机に向かう」「音楽を聞きながら参考書をひたすら眺める」「電車の中で午前問題を解答を覚えてしまうくらい何回も繰り返し解く」などです。

しかし、このように時間をかけてはいるものの、なんとなく時間が過ぎていっている感覚があったのも事実です。

インプット過多に陥っていた私の学習法

ここでは、合格できなかった時期の私の学習スタイルを具体的に振り返り、それがなぜ「インプット過多」だったのかを説明します。

参考書を読み漁ることの安心感

参考書を一生懸命読んで、その後午前問題をひたすら繰り返す勉強を実施していました。

当時、不合格になるのは午後試験で、午前試験は問題なく通過することができていました。その理由は、過去問をひたすら解いて、問題と解答を暗記してしまったので、情報処理試験の合格範囲である60%が取れていました。

午前は点数が取れたことで理解していると錯覚していて、午後に関しても、テキストを読んでいる時は、「なるほど、分かった!」と納得するのですが、いざ問題を解こうとすると、「さくっと解答が出てこない」ということが起きていました。

その理由は、以下の2つだと思っています。

1.参考書を読み漁ることの安心感

- 網羅的な知識を頭に入れることだけに集中していたこと。

- 「まずは全体像を把握しなきゃ」と、ひたすらページをめくっていたこと。

- その結果、知識は増えたものの、それが「使える知識」にはなっていなかったという事実。

2.過去問演習のながら勉強

- 「耳では音楽やオーディブルを聞きながらで問題を解けた気になっていた」状態だったこと。

- なんとなく問題を解いているだけで、理解しきれていないでいたこと。

- 能動的に考えたり、手を動かしたりしていなかったこと。

「休日に取り戻す」という強迫観念

平日、仕事や通勤で疲れて勉強時間が確保できない分を、「休日にまとめて取り戻さなければならない」という強いプレッシャーを感じて、好きなことなど捨てて図書館にひたすら籠もる(6時間とか)ことをして、平日の勉強時間を補填しようとしていました。

勉強時間が足りない、このままだとまた不合格になるという不安もあり、このプレッシャーが、休日にも無理をして長時間勉強する原因となっていたのだと思っています。

結果としての「わかったつもり」

この「量」にこだわる勉強法が、実は「分かったつもり」という最も危険な状態を生み出していたことに気づきました。

これを読んでいる方の中に、分厚い参考書を読み終えたり、資格講座の動画をすべて見終えたりした後に、「よし、これで完璧だ!」と自信を持った経験はありませんか?

私はそうでした。参考書などの知識をインプットしたことで、あたかもすべてを理解したかのような錯覚に陥っていました。しかし、過去問の午後問題に直面したとき、その自信はもろくも崩れ去りました。

努力を阻んでいた「見えない壁」の正体:私の「傷つきの回避」

努力をしているように見えている中で、心理学を習って自己内省を行っていたことで気づいたことではあるのですが、結果的にこの認知も不合格を引き寄せていた原因ではないかと思っています。

最近、資格試験の勉強をしていて、有効なことに気づけたのですが、「なぜこの効果的な勉強法に、もっと早く気づかなかったんだ」と後悔する気持ちが湧きました。

この気持ちが湧いた時に、もっと早く気づいていれば、確実に合格できたのではないのか?と思う自分がいて、この時点で不合格を意識している自分がいました。

この後悔する感情が、実は「もし今回も不合格になったら、それは早くこの勉強法に気づかなかったせいだ」と、自分の「能力不足」や「努力不足」という「傷つき」から目を背けるための心理的な防御反応だったのではないかと思います。

散々時間を書けて勉強をしたことに対して、「頑張っても報われなかった」という痛みを、自分自身を守るために「方法が悪かった」という外部のせいにしていた可能性があったのではないかということです。

「平日の分を休日に取り戻さなければ」という強迫観念も、この「傷つきの回避」の一種だった可能性があったのではないか、「これだけやったんだから、もしダメでも言い訳できる」という心理が働いていたのではないかと今は思っています。

アウトプット不足が引き起こした「3つの壁」

インプット過多の学習法が、具体的に午後問題でどのような「壁」として現れたのか?

それは、

- 壁1:知識を「使う」練習の欠如

- 壁2:論理的思考の練習不足

- 壁3:知識の『応用力』と『表現力』の不足」

だと気づいて、現在この壁を突破できるように工夫して勉強を進めています。

この3つの壁を次回詳しく掘り下げてお話したいと思います。