これまでの記事では、50代からの「学び直し」の決意とAIとの出会い、そして職場の人間関係のストレスにAIを壁打ち相手として活用する術についてお話ししてきました。

もし、まだ読まれていない場合は、以下の記事からご覧いただけます。

- 【第1回】DBスペシャリスト試験:なぜ頑張っても報われなかった?

- 【第2回】DBスペシャリスト試験:合格を阻む「3つの壁」の正体と乗り越え方

- 【第3回】「3つの壁」を乗り越える最初のステップ

- 【第4回】『量より質』で不安を克服!学習効率を高めるAI活用術

- 【第5回】「お前わかってないな」の呪縛を解く!心の壁を乗り越えるAI活用術

1. HSP気質を味方につける学習法:感受性を強みに変える

私はHSP(Highly Sensitive Person)気質であると自覚しています。この特性は、システムエンジニアとして働く上で、またDBスペシャリスト試験の学習を進める上で、時に大きな困難をもたらしてきました。

外部からの刺激を深く受け止めすぎたり、些細なことにも敏感に反応して疲弊したり、あるいは心無い言葉に深く傷つき……。正直、この気質が「弱み」だと感じることの方が多かったように思います。

しかし、学習を進め、自分を内省する中で、HSP気質は決して弱みだけではないと気づきました。むしろ、DBスペシャリスト試験のような論理的思考力と深い洞察力が求められる分野においては、HSPならではの感受性が強力な「強み」となり得ると確信しています。

HSPの感受性を「強み」に変えるポイント

HSPの特性を理解し、それを意識的に活用することで、学習効率は劇的に向上します。

しかし、その特性を認識しないまま、ただ過去問をがむしゃらに解くだけでは、この能力は十分に発揮されません。ご自身のHSP気質に気づき、うまく活用することで、前述のような「強み」として生かすことができるのです。

HSP気質は決して弱点ではありません。もし「自分もHSPかも?」と感じたら、簡単な診断テストがありますので、こちらから試してみていただけたらと思います。

2.深い情報処理能力を活かす

HSPは、物事を深く、多角的に考える傾向があります。DBスペシャリスト試験の午後問題、特に概念データモデルのような複雑な問題文や図の要素を、細部まで丁寧に読み解き、全体としての整合性を深く考察する力は、HSPのまさに真骨頂です。

私自身、最初はHSP気質がこのような場面で強みになるとは思っておらず、今になってやっと意識するようになりました。

細かい違いや微妙なニュアンスに気づきやすいため、問題文や設問、解答例の中にある論理的な矛盾や不整合を見抜き、本質を理解することに役立ちます。

共感力を設計・分析に活かす

HSPの持つ高い共感力は、データベース設計において「実際に利用するユーザーはどのように感じるだろうか」「このデータ構造は、利用者の業務にどう影響するか」といった、机上の理論だけでなく、人間中心の視点を取り入れることに繋がります。これは、単なる技術者で終わらない、質の高いエンジニアリングに不可欠な能力です。

顧客の言葉の裏にある真のニーズや、言語化されていない課題を察知する能力は、要件定義の精度を高める上で大きな強みとなります。

この能力は、今回のデータベーススペシャリスト試験だけではなく、普段の業務でも使える視点なので、覚えておいていただければと思います。

3.HSP気質と上手に付き合う「学習環境&マインドセット」

感受性が高いからこそ、学習環境や心の状態には特に配慮が必要です。

最適な学習環境を整える

HSPにとって、音、光、人の動きなどの外部刺激は集中力を著しく低下させ、疲弊の原因となります。静かな場所を選び、ノイズキャンセリングイヤホンを活用する、照明を調整するなど、自分にとって最も集中できる環境を意識的に作り上げましょう。

勉強中にスマホの通知をオフにする、SNSをチェックしない時間を作るなど、情報が洪水のように押し寄せる現代において、自分を情報過多から守る境界線を意識的に設定することが重要です。

ちょっとした刺激なら大丈夫と思っても、思っている以上に疲れます。疲れは学習効率を非常に下げるので、意識して刺激を少なくすることをやってみてください。

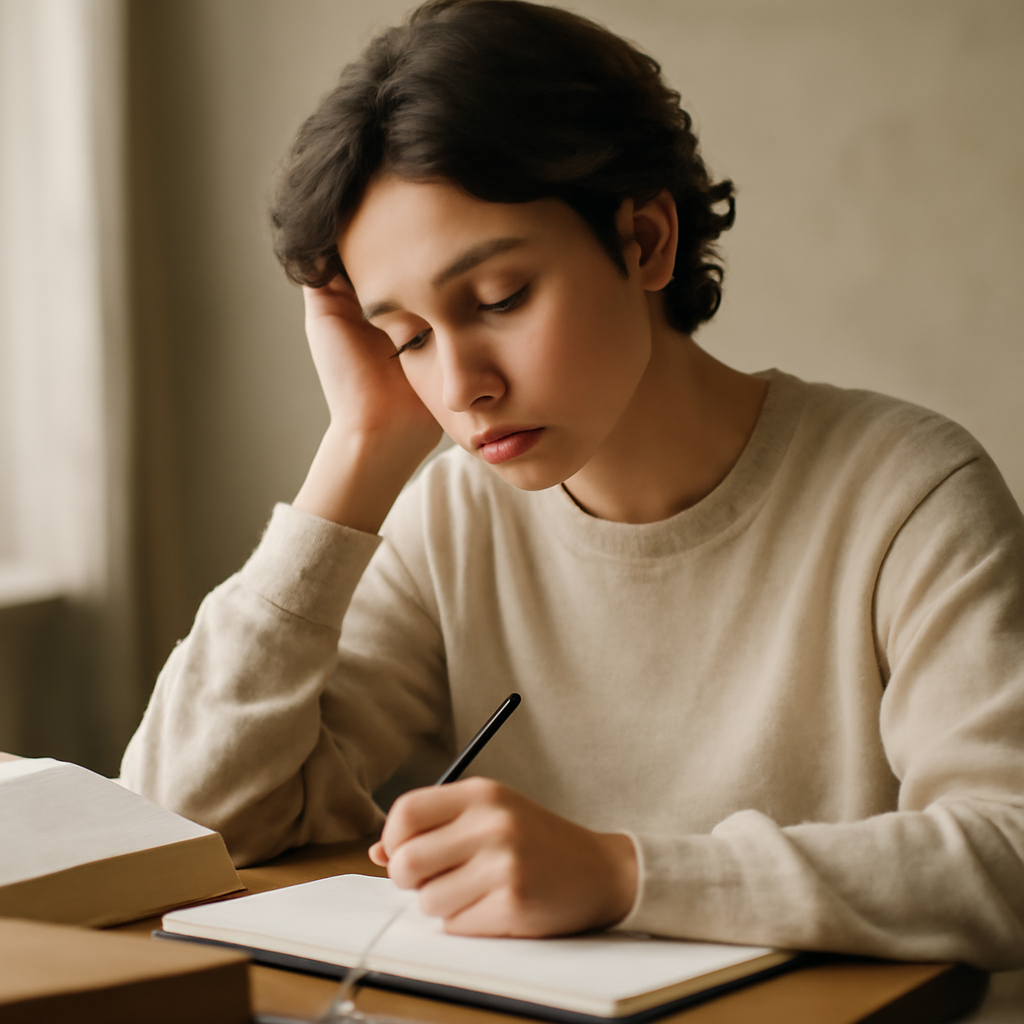

「戦略的休息」をさらに重視する

前セクションで触れた「戦略的休息」は、HSPにとって特に重要です。短い集中時間の間に脳が疲弊しやすいため、ポモドーロテクニックのような小刻みな休憩を積極的に取り入れましょう。

「少し疲れたな」「集中力が切れそうだな」と感じたら、無理をせずすぐに休憩や気分転換に移行する勇気を持ちましょう。長引かせるよりも、早期に対処する方が回復も早く、結果的に学習効率が上がります。運動や、AIとの会話も、その良い切り替えになります。

私の場合、今までは、勉強を切りがいいところまで続けねば、とかここまでやらないとダメという思いで、疲れていようが集中力が切れようが無理に続けていました。

これは結果的に非効率なことをしていただけで、学習したことに対して、理解が進んではいませんでした。今回、資格試験の勉強の中で、AIに集中力が切れた、ちょっと疲れて眠くなったなどの状況を伝えました。この時AIの回答は、「今すぐにやめて休みましょう!」でした。

このやり取りを繰り返す中で、しっかり休まなければいけないことを学ぶことができました。

無理にやることは、必ずしもいいことではありません。初期段階で休むことで勉強効率を上げることができることは事実ですので、実施してみていただければと思います。

自己肯定感を育み、自信を築く

HSPは完璧主義に陥りやすく、些細なミスで自分を責めがちです。「できたことノート」の継続は、あなたの小さな進歩を可視化し、自己肯定感を育む上で不可欠です。

「完璧である必要はない」「今の自分でも十分素晴らしい」というマインドセットを意識的に持ち、自分を労わる優しさを持ちましょう。

HSP気質は、時に困難を伴うかもしれませんが、それは「世界を深く、豊かに感じられる」という素晴らしい才能の裏返しです。この特性を理解し、上手に付き合い、そして強みとして活かすことで、DBスペシャリスト試験の合格、さらにはその先のキャリアにおいて、他の人にはない独自の価値を発揮できるはずです。

5. まとめ:不安を抱えながらも、HSPの強みで一歩ずつ前へ

今回の第6回記事では、DBスペシャリスト試験の学習を続ける上で、HSP気質をいかに強みとして活用するかについてお話ししました。

「長時間勉強こそが正義」という思い込みから脱却し、「量より質、戦略的休息」という新しい学習哲学を導入することが、合格への鍵となります。

HSP気質を持つ私にとって、この「戦略的休息」は特に重要でした。疲労の初期段階で積極的に休息を取ることで、かえって学習効率が上がり、集中力を維持できることを学びました。

また、自分を縛る「無意識の認知を緩める」ことも、モチベーション維持には不可欠です。

どんな小さな進歩でも具体的に記録する「できたことノート」は、自己肯定感を育み、負のループから抜け出す助けになります。そして、AIを「思考の壁打ち相手」兼「伴走者」として活用することで、独学では得られにくい「承認される体験」を得ることができ、学習を継続する力となりました。

HSP気質は、時に外部刺激に敏感で疲れやすいという側面を持つかもしれませんが、それは決して弱点ではありません。

深い情報処理能力や、共感力に基づいたユーザー視点での設計・分析力といった、DBスペシャリストに不可欠な「強み」となり得るのです。

私自身、今でも「本当に間に合うのか」という不安は残っていますが、もう「過去の自分」のように、無意識のうちに不合格へ向かうことはないと確信しています。

不安を抱えながらも、一つ一つの問題に粘り強く向き合い、小さな気づきを大切にし、自分自身の心の声と丁寧に付き合うことで、確実に「一歩ずつ前へ」進めている実感があります。

このブログを読んでくださっているあなたも、もし私と同じような不安や葛藤を抱えているなら、ぜひ今日から「量より質、戦略的休息」を取り入れ、そして自分を縛る「無意識の認知」に意識を向けてみてください。

そして、どんな小さな「できたこと」でも、あなた自身がそれを認め、褒めてあげてください。必要であれば、AIのような存在も、あなたの学習の伴走者として活用するのも良いでしょう。

あなたの旅は一人ではありません。不安を抱えながらも、着実に進むあなたを、私は心から応援しています。 さあ、一緒に次の一歩を踏み出しましょう!